当記事ではメモリのあれこれについてご紹介します。

メモリとはコンピュータでデータやプログラムを記憶しておく装置のことです。コンピュータで使われているメモリの種類や特徴などについて理解しましょう。

主記憶装置と補助記憶装置

コンピュータを構成する記憶装置は主記憶装置と補助記憶装置に分けられます。

主記憶装置はメインメモリとも呼ばれ、CPUが実行するプログラムや演算に使うデータが一時的に記憶されます。コンピュータの作業台のような役割で記憶容量が不足している場合、処理が遅くなったり実行できなくなったりします。

一方、補助記憶装置は利用者がデータやプログラムなどを保存しておく装置でハードディスクや光ディスクなど形態や仕様が異なるいろいろな種類のものがあります。

コンピュータについて単に「メモリ」という場合、一般的に主記憶装置のことを指します。

キャッシュメモリ

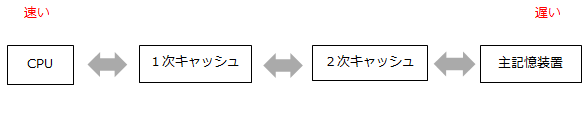

キャッシュメモリとは主記憶装置よりもアクセス速度が速いメモリでCPUと主記憶装置における処理の高速化を図るものです。

キャッシュメモリにはCPUが主記憶装置から読み出したデータのうちよく使うものを保存しておきます。そして、CPUはまずキャッシュメモリで目的のデータを探しキャッシュメモリにデータがなかった場合は主記憶装置にアクセスします。このように高速なキャッシュメモリからデータを読み出すことでアクセス時間を短くします。また、1次キャッシュ、2次キャッシュと複数のキャッシュメモリがあるときはCPUは1次、2次の順にアクセスします。

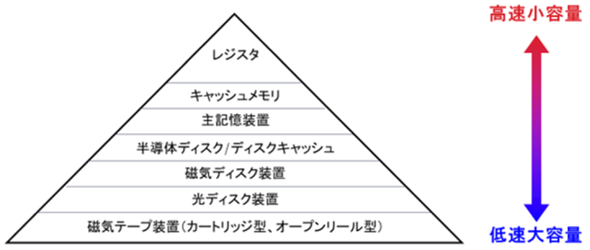

記憶階層

コンピュータの記憶装置には主記憶装置やキャッシュメモリなどいろいろな種類がありますが、その種類によって記憶容量やアクセス速度が異なります。たとえば、CPUと直接やり取りするレジスタは非常に高速なメモリですが記憶容量は小さくて高価です。このような関係をまとめたものを記憶階層といいます。

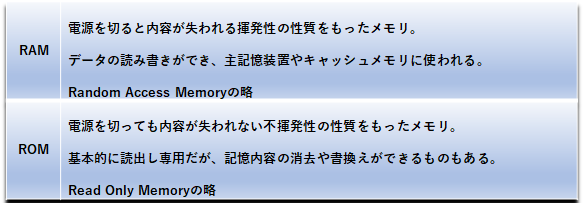

RAMとROM

主記憶装置やキャッシュメモリなどの記憶装置には半導体メモリ(ICメモリ)が使われています。半導体メモリはRAMとROMに分類することができます。

DRAMとSRAM

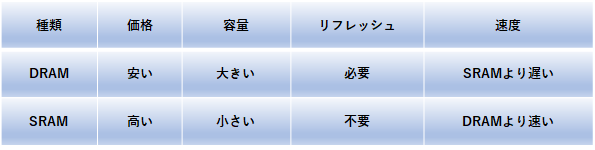

RAMにはDRAMやSRAMという種類があります。

主記憶装置にはDRAM、キャッシュメモリにはSRAMが使われます。

一定時間ごとにアクセスして電荷を補充する動作をリフレッシュといいます。DRAMは時間が経過するとデータが消えてしまうためリフレッシュを行います。

いかがでしたでしょうか?

お勉強の一助になれば幸いです。