当記事では無線通信におけるセル、変調方式、チャネル設計に関してご紹介します。

セル

無線LANのネットワークは、基本的にハブで構築するネットワークと同等です。 そのため、アクセスポイントを設置する際は、1台のアクセスポイントを使用するクライアント数を考慮する必要があります。

2.4GHz帯の電波の場合、遮蔽物がない状態であれば100m以上カバーすることができ、範囲が広がれば、1台のアクセスポイントでカバーできる端末数を増やすことができるようになります。

しかし、1台のアクセスポイントで使用する端末数が増えると、その分だけスループットが低下することにつながります。

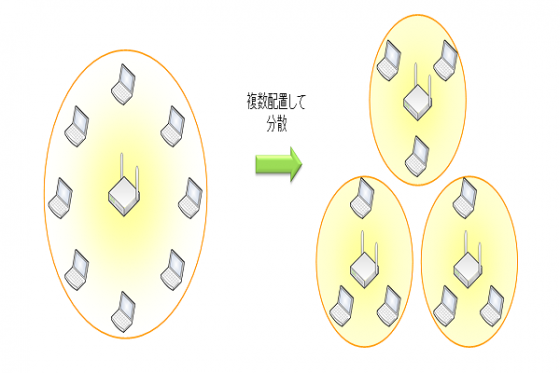

このような問題を解決するために、「セル」という考え方があります。

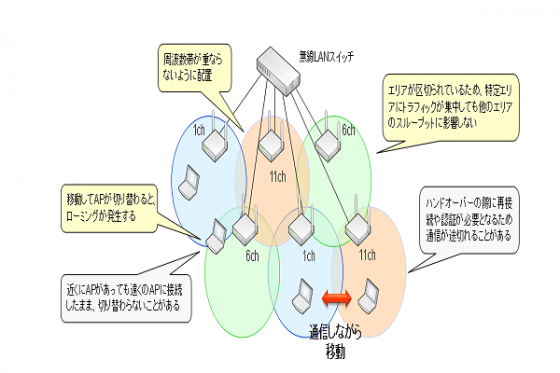

セルとは、アクセスポイントから電波が届く範囲のことを指します。 1台のアクセスポイントに多数の端末が接続することを避けるために、複数のセルを配置し、広い範囲での無線LANネットワークを実現することができるようになります。

1台のアクセスポイントがカバーする範囲は、最大伝送速度54Mbpsの場合、通信可能な半径20m程度を目安とします。

変調方式

無線LANで使用されている周波数帯は、2.4GHz帯や5.2GHz帯というように幅広い周波数を使用しています。 また、2.4GHz帯はISMバンドと呼ばれ、他の製品でも使用されているため、電波干渉が起こりやすくなります。

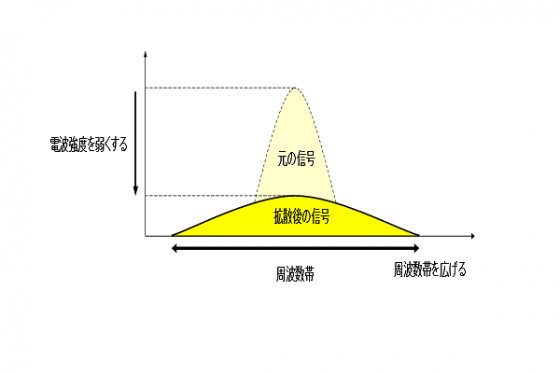

そのため、無線LANではスペクトラム拡散という技術を使用して電波干渉を軽減するようにしています。

スペクトラム拡散とは、周波数分布を拡散するという技術で、元の信号の周波数帯を広帯域に拡散することで干渉に強く、秘匿性の高い通信を行うことができるようにしています。

スペクトラム拡散は、以下の2種類に大別できます。

- FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)

802.11で採用された、周波数ホッピング方式。

FHSSは、一定の時間ごとに信号を送信する周波数を変更しながらデータを送信するという特徴があります。

DSSSよりもノイズや電波干渉に強く、拡張性に優れています。

- DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)

802.11bで採用された、直接拡散方式。

DSSSは、ディジタル信号を細かい単位に分割し、広い帯域に分散して同時に送信するという特徴があります。

FHSSよりカバーエリアが広く、FHSSよりスループットが高いという特徴があります。

チャネル設計①

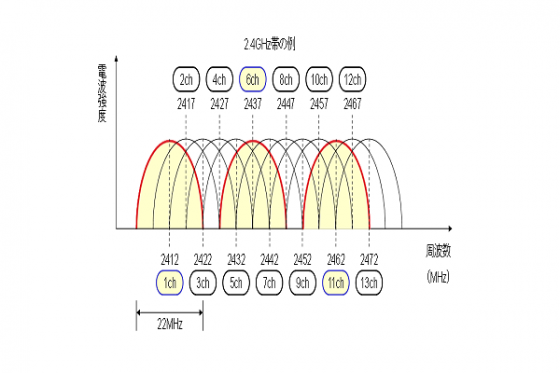

無線LANに使用する電波の周波数帯は、さらに複数の「チャネル」に分割されて使用されます。

通信はこれらの「チャネル」のうちのひとつを使用して行ないます。 複数のチャネルを用意することで、同じ範囲で複数のアクセスポイントを混在させることが可能となります。

2.4GHz帯は、2,400MHz~2,497MHzまでが使用可能となっています。 例えば、1チャネルは2,401MHz~2,423MHz、2チャネルは2,406MHz~2,428MHzといったように、22MHzずつ14のチャネルが用意されています(802.11gの場合は13チャネル)。

ただし、上図のように、実際は各チャネルで重複する周波数があるため、隣り合ったチャネルを使用することはできず、1、6、11チャネルというように5チャネルずつ空けて使用する必要があります。

5GHz帯は、5,150MHz~5,350MHzの範囲が使用可能となっています。 この範囲では、以前は34、38、42、46の4つのチャネルが使用されていましたが、2005年の法改正により、使用可能な周波数帯が移行され、36、40、44、48、52、56、60、64の8つのチャネルが使用可能になりました。 5GHz帯の場合は、それぞれの周波数帯が重ならないように設定されているため、利用したいチャネルを選択するだけで大丈夫です。

チャネル設計②

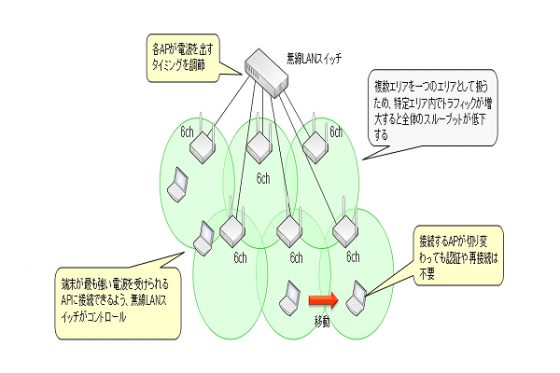

先述のような既存の無線LANの欠点を埋める技術として登場したのが、複数のアクセスポイントに同じチャネルを設定し、仮想的な一つの無線エリアとして利用する方法です。

この方法では、端末からは複数のアクセスポイントのエリアが一つのエリアのように見え、アクセスポイントはエリア内のアンテナになるイメージです。

接続先のアクセスポイントが替わっても、再接続や再認証といったハンドオーバーの処理が不要なため、通信が途切れずに済むようになります。

また、端末ではなく無線LANスイッチがエリア内のアクセスポイントと端末の通信状況を判断することで、端末が強い電波を受けられるように随時接続先のアクセスポイントを切り替えられるようになります。

ネットワーク管理者は、複数のアクセスポイントで同じチャネルを使うだけなので、チャネル設計の手間が省けるといったメリットもあります。

チャネル設計③

無線LANを平面的に敷設する場合は、隣り合ったアクセスポイント同士が相互に干渉しないようにチャネルを離して設定したり、電波の強度やアクセスポイントの設置場所などを工夫するといったことが必要となります。

しかし、この方法ではハンドオーバーにより通信が途切れる可能性があります。 無線IP電話などを使用する場合は、通信したまま移動する機会が増えるため、アクセスポイントのエリアをまたぐハンドオーバーが発生します。 ハンドオーバーの際は、アクセスポイントへの再接続や802.1Xの認証が必要となります。 また、IPアドレスを取得し直さないといけなくなる場合もあり、その処理の間、通信が瞬断してしまうのです。

データ通信であれば通信が瞬断してもさほど問題ありませんが、無線IP電話では通話が途切れるといった現象につながるため、通信品質が低下してしまいます。

また、ハンドオーバーすべき時に、ハンドオーバーしないといった問題もあり得ます。 ハンドオーバーの際は、端末側で状況に応じて接続先のアクセスポイントを切り替えていきますが、移動に伴って最初に接続したアクセスポイントの電波が弱くなっても、端末がなかなか接続を切り替えず、ハンドオーバーしないことがあるのです。 この場合、その端末の速度が落ちるだけでなく、同じアクセスポイントにつながっている他の端末も影響を受けてスループットが落ちてしまうことになります。

加えて、アクセスポイントの設置台数が増えるとチャネル設計も難しくなってきます。

いかがでしたでしょうか。

ぜひお勉強の際にお役立て下さい。